Réflexion personnelle sur le piège des fausses alternatives et l’urgence de rester fidèles à nos principes.

NB : À lire lentement. À méditer. Sinon, il ne servira à rien.

—

Le faux dilemme : le Mal contre le Pire

En 2009, dans un restaurant du quartier Bonapriso à Douala, une scène banale s’est transformée en leçon de vie politique pour moi. Nous étions réunis au fameux restaurant La Chaumière, lieu mis à disposition par Sam Mbaka, figure connue de la scène publique camerounaise, pour les conférences mensuelles Kièlè (« Demain », en langue douala) de l’association Cameroon Ô’Bosso (Cameroun en avant), dont je suis membre. Cette association citoyenne, pionnière dans son genre, s’était donné pour mission de mobiliser les Camerounais et Camerounaises autour de la transformation positive de la gouvernance de notre pays.

Ce jour-là, dans un débat sur les réformes monétaires au Cameroun, notamment la sortie du franc CFA, les experts invités – aussi brillants que techniquement avertis – avaient conclu à l’extrême difficulté de conduire des transformations structurelles dans un pays tel que le nôtre. Le manque de marges de manœuvre, les rapports de force internationaux, les inerties internes : tout concourait, selon eux, à réduire le champ des possibles. L’un d’eux lâcha alors cette phrase glaçante :

« Parfois, dans la vie publique, on n’a que le choix entre le Mal et le Pire. »

Mais cette sentence provoqua une réaction immédiate. Mboua Massock, figure centrale des « villes mortes » des années 1990, se leva. De sa voix grave, avec sa stature imposante et son allure inimitable de guérillero, il asséna calmement mais fermement :

« Je ne veux ni le mal ni le pire. Je me bats pour le Bien. »

Sa réponse claquait comme une gifle à la fatalité. Elle exprimait quelque chose de fondamental : la révolte contre la résignation intellectuelle, contre la dictature des fausses évidences, contre le culte de l’« absence d’alternative ».

Cette réponse, à la fois simple et tranchante, brisait un faux dilemme. Elle mettait en lumière une vérité fondamentale : derrière le discours technique se cache parfois un renoncement au courage, à l’imagination et à l’audace.

Cette réplique a ouvert une discussion essentielle : faut-il accepter le carcan du réalisme comme une fatalité ou réinventer nos stratégies à partir de nos valeurs et de nos besoins véritables ?

Ce jour-là, pour moi, ce fut bien plus qu’un débat. Ce fut une bascule. Un refus intime et durable de céder à ce que certains appellent le réalisme mais qui, souvent, n’est qu’une forme élégante de capitulation.

Depuis ce jour, une conviction ne me quitte plus : il n’y a pas de transformation véritable sans la volonté obstinée de poursuivre le Bien, même lorsque cela semble irréaliste. L’histoire universelle le confirme :

- Gandhi et ses pairs refusant la fatalité coloniale,

- Mandela et ses camarades brisant l’apartheid,

- Martin Luther King et ses compagnons de lutte défiant la ségrégation,

- Um Nyobè et ses pairs portant la cause de l’indépendance,

- Sankara et les autres officiers révolutionnaires réinventant l’imaginaire africain, etc.

Aucun d’eux n’a accepté le dilemme du « moindre mal ». Ceux et celles qui refusent le faux dilemme finissent par changer les règles du jeu.

—

Pourquoi j’en parle aujourd’hui ?

Parce qu’en ce mois de septembre 2025, à l’approche d’une nouvelle élection présidentielle, le Cameroun rejoue encore une fois le même scénario : celui d’un scrutin vidé de sa substance démocratique, devenu simple rituel pour entretenir l’illusion du choix.

Douze candidats sont officiellement en lice. Mais derrière ce pluralisme de façade se cache une réalité bien plus sombre :

- Des figures et groupes socio-politiques importants n’estiment pas pertinent d’accompagner ce régime dans cette mascarade électorale.

- Des figures majeures de l’opposition ont été écartées dès la phase de sélection.

- Des régions entières, notamment le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, restent largement exclues du processus électoral en raison de l’insécurité et de la violence qui persistent et s’aggravent durant cette période.

- Plusieurs candidats n’ont ni base militante crédible ni légitimité populaire et n’ont pas encore apporté le début de preuve de leurs capacités à bousculer le système sur ses fondamentaux de fraude et de restriction de l’espace des libertés.

- Les jeux semblent tellement pipés que le Président de la République sortant n’a pas daigné prendre la parole une seule fois pour annoncer sa candidature, dire pourquoi il est candidat et présenter les raisons de lui faire confiance. Au moment où la campagne s’est officiellement ouverte, notre empereur local est toujours en court séjour privé en Europe.

La logique reste inchangée : verrouillage institutionnel, manipulation des règles, marginalisation des voix dissidentes et strict encadrement du déploiement des opposants. Et pourtant, une partie de l’opinion dite progressiste semble prête à mordre à l’hameçon d’un changement facile, immédiat, sans exigence.

Dans ce climat de désenchantement, deux anciens piliers du régime Biya — Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari — récemment démissionnaires, se présentent comme alternatives crédibles.

Et voilà que, sous prétexte de réalisme, certains appellent à leur ralliement, arguant qu’il faut saisir la moindre brèche, même si elle vient « du diable ». Expression empruntée à l’évêque de Yagoua qui, dans une homélie en 2024, avait estimé qu’il fallait absolument une alternance, même si elle se faisait avec le diable.

D’où cette idée désormais banalisée : choisir « notre diable préféré ». Une formule qui cristallise une tendance lourde de notre époque : considérer que tout changement, même le plus suspect, vaudrait mieux que l’immobilisme — quitte à s’accommoder de toutes les compromissions.

Mais cette stratégie, qui se pare des atours du pragmatisme, repose en réalité sur une résignation dangereuse. Car ce que l’on nomme réalisme, ici, est souvent le nom de code d’un renoncement : celui de la mémoire, de la vigilance éthique et du courage politique.

—

Quand la mémoire s’efface, les responsables deviennent des sauveurs

Ce raisonnement, en apparence pragmatique, repose pourtant sur un postulat dangereux : l’amnésie volontaire. Car qui sont ces hommes que l’on voudrait désormais transformer en porte-étendards du renouveau ?

- Issa Tchiroma Bakary, longtemps porte-parole du gouvernement, s’est illustré par ses interventions musclées et son zèle à défendre l’indéfendable, notamment lors des violences de la crise anglophone et d’autres scandales majeurs survenus au moment où il était aux affaires.

- Bello Bouba Maïgari, ministre depuis près de 30 ans, a été un pilier du système de confiscation des libertés et d’inertie institutionnelle.

Ces deux hommes ont été, au cœur du régime Biya, des chevilles ouvrières de la répression, de la stagnation et du verrouillage du jeu politique. Les présenter comme des solutions, simplement parce qu’ils ont quitté le navire en difficulté, relève d’un contresens historique.

C’est oublier que ceux qui hier étaient les gardiens du système peuvent difficilement en être les fossoyeurs aujourd’hui. C’est confondre changement d’hommes et transformation réelle.

—

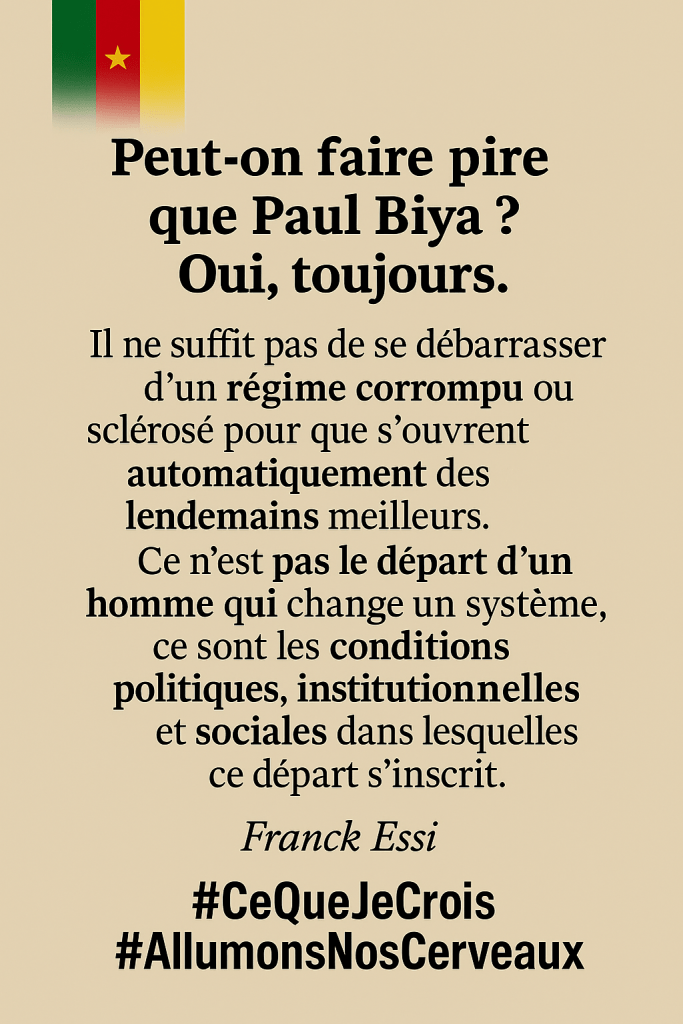

Peut-on faire pire que Paul Biya ? Oui, toujours.

« Même le diable ne ferait pas pire », entend-on parfois, comme un aveu de désespoir transformé en stratégie. Cette phrase, qui se veut pragmatique, est en réalité un piège rhétorique dangereux.

Elle repose sur l’illusion que toute alternance, par nature, serait un progrès. Mais l’histoire récente de l’Afrique, de ses révoltes comme de ses transitions, démontre le contraire.

Le mirage de la rupture salvatrice

Prenons la Libye, où la chute de Mouammar Kadhafi, en 2011, a été saluée comme une victoire du peuple et de la communauté internationale. Or, dans les mois qui ont suivi, le pays s’est enfoncé dans une guerre civile multiforme, livrée aux milices, aux rivalités tribales et aux puissances étrangères. Aujourd’hui encore, la Libye est divisée, sans État unifié, avec une économie effondrée et une société fragmentée. L’alternance armée soutenue par des puissances étrangères a été synonyme de chaos prolongé.

Au Mali, l’alternance s’est faite par la force : coups d’État successifs, rejet des autorités civiles, mise à l’écart des partenaires régionaux. Résultat : perte de souveraineté sur plusieurs territoires, militarisation de la vie politique, libertés en recul, populations plongées dans la peur et la précarité.

En Centrafrique, l’histoire des alternances électorales, souvent imposées sous pression internationale, a été marquée par des promesses non tenues, des présidences faibles et des États capturés. Faute de vision et d’ancrage populaire, le changement a accouché d’une instabilité chronique.

Même dans des pays a priori mieux structurés, les transitions politiques peuvent engendrer de nouvelles impasses. En Tunisie, malgré une transition saluée pour son caractère pacifique, l’absence de réponse aux revendications sociales de la révolution a conduit à un profond désenchantement. La démocratie formelle s’est effritée sous la poussée d’un autoritarisme rampant.

Des transitions qui aggravent la pauvreté et le repli autoritaire

L’alternance, quand elle est mal préparée, peut même aggraver les conditions de vie :

- Chocs économiques (effondrement des investissements, désordre institutionnel) ;

- Reconfiguration du système de prédation au lieu de son démantèlement ;

- Instrumentalisation des institutions républicaines par de nouvelles élites, plus préoccupées de revanche que de reconstruction.

L’exemple du Soudan, où la chute d’Omar el-Béchir a été suivie d’une lutte de pouvoir entre militaires et civils, illustre ce phénomène : transition effondrée dans le sang, civils écartés, violence politique et effondrement économique.

En réalité, l’Afrique est traversée par quatre grands types de situations post-alternance :

- Chaos post-révolutionnaires : l’État se dissout faute d’alternative crédible (Libye, Soudan).

- Alternances autoritaires : un nouveau pouvoir reproduit les mêmes pratiques (Guinée, Mali, Tchad).

- Transitions piégées : le pouvoir reste aux réseaux anciens malgré un changement de façade (Gabon, RDC).

- Démocraties bloquées : institutions qui survivent sans améliorer la vie des populations (Tunisie, Niger avant le putsch).

Il existe quelques pays seulement où l’on observe une consolidation démocratique et des avancées significatives dans la gouvernance comme dans le développement. D’où l’importance de ne pas considérer que l’après-Biya sera une page blanche.

Oui, on peut faire pire que Paul Biya. Non pas que son bilan soit défendable — il est catastrophique. Mais justement, parce que le mal a été profond, il exige plus qu’un simple remplacement d’acteurs : une rupture systémique.

—

L’après-Biya ne sera pas une page blanche

Face à l’essoufflement du régime, un réflexe revient fréquemment dans les discours militants :

« On chasse d’abord Biya. On verra après. »

Ce slogan, souvent brandi comme une urgence salutaire, traduit une colère légitime. Mais il véhicule aussi une illusion dangereuse : croire que la chute d’un homme suffirait à rompre avec un système enraciné depuis plusieurs décennies.

Le changement ne commence pas une fois la page tournée. Il commence dans la manière dont on prépare l’après : clarté de la vision, structuration des forces sociales, construction d’un socle de refondation.

Or, l’Afrique regorge d’exemples où le départ d’un dictateur a débouché non pas sur la liberté, mais sur un cycle de désillusions, de confusion, voire de régression :

- Égypte : après Moubarak (2011), transition mal préparée, absence de garanties, retour à un régime militaire plus autoritaire.

- Burkina Faso : après 2014, faute de consolidation démocratique et sécuritaire, reprise du pouvoir par des militaires et insécurité croissante.

Dans ces cas comme dans d’autres, l’alternance sans boussole a ouvert la voie à la reproduction, voire à l’aggravation des logiques anciennes. L’après appartient toujours à ceux qui s’y préparent, même dans l’ombre.

—

L’alternance n’augure pas nécessairement d’une transformation

L’une des grandes confusions du moment consiste à croire que changer de président suffit à changer le pays. Or, une alternance peut être un trompe-l’œil.

Changer de visage n’est pas changer de système.

Changer de régime n’est pas refonder l’État.

L’alternance ne devient transformation que si elle s’accompagne :

- De règles du jeu profondément révisées,

- De contre-pouvoirs effectifs,

- D’une culture politique renouvelée,

- Et d’une participation citoyenne exigeante et continue.

La démocratie ne se limite pas à des élections. Elle repose sur :

- Des institutions solides et indépendantes, capables de résister aux pressions de l’exécutif ;

- Un équilibre réel des pouvoirs, garantissant que personne ne concentre l’essentiel des leviers ;

- Des mécanismes de contrôle citoyen, pour surveiller, interpeller, corriger, exiger des comptes ;

- Des médias libres et responsables ;

- Une culture politique de responsabilité, et non d’allégeance ou de résignation.

À défaut, l’alternance devient un simple jeu de chaises musicales entre élites : on change les têtes, pas les pratiques ; on recompose les alliances, sans redéfinir les priorités. Le peuple reste spectateur, frustré, trahi.

—

Ce que signifie « refonder l’État »

Refonder l’État camerounais, ce n’est pas seulement changer de président ni modifier quelques lois. C’est revenir à la racine du contrat politique : ce qui fonde l’autorité, légitime le pouvoir, structure la vie commune et garantit la dignité de chaque citoyen·ne.

Refonder l’État, c’est avant tout :

• Redéfinir la nature du pouvoir, rompre avec un présidentialisme omnipotent qui concentre les décisions, paralyse les institutions et infantilise la société ; construire un pouvoir décentralisé, partagé, responsable.

• Réhabiliter la souveraineté — économique (maîtrise des ressources), monétaire (sortie des dépendances), politique (décider selon nos priorités).

• Transformer l’économie pour qu’elle serve les besoins essentiels du plus grand nombre : rompre avec l’accumulation extractive au profit d’une minorité ; promouvoir justice sociale et résilience territoriale.

• Garantir les droits et libertés fondamentaux comme droits opposables et protégés (expression, sécurité, éducation, santé, mobilité).

• Refaire Nation, non par un nationalisme de façade, mais par la reconnaissance des mémoires blessées, la réparation des injustices, la valorisation des diversités et la construction d’un récit commun fondé sur vérité, justice, solidarité.

Refonder l’État, c’est changer à la fois le contenu, la méthode et la finalité de l’action publique : une rupture culturelle autant qu’institutionnelle.

—

Une transformation qui dépasse le moment électoral

Dans un pays comme le nôtre, l’élection ne peut être ni le seul horizon ni le seul levier de transformation politique. Compte tenu des verrouillages, des manipulations des règles et de la défiance envers le processus, limiter le changement à l’instant électoral revient à désarmer le peuple dans les autres dimensions de la lutte démocratique.

La véritable transformation s’enracine dans le tissu social, s’organise dans les marges, prend forme dans les pratiques collectives, et s’impose par la durée : pression, proposition, présence citoyenne.

Parmi les dynamiques à consolider et généraliser :

• Contrôle citoyen des budgets locaux : comités de veille, publication, suivi d’exécution, interpellation des élus → redevabilité et sens de la décentralisation.

• Mobilisation syndicale et sectorielle (enseignants, médecins, avocats, transporteurs…) : alliances, mutualisation des revendications, coordination → transformation structurelle du service public.

• Documentation citoyenne des abus et dysfonctionnements : plateformes locales, réseaux sociaux, exposition des fraudes, violences, marchés truqués, abus d’autorité → transparence comme arme de masse.

• Initiatives communautaires de gestion autonome : coopératives, écoles communautaires, mutuelles de santé, reboisement, caisses de solidarité → alternatives concrètes à l’État prédateur et défaillant.

• Résistance culturelle et mémorielle : réhabiliter Ruben Um Nyobè, Félix Moumié, Ernest Ouandié et les anonymes → nourrir un imaginaire de justice et de souveraineté.

Agrégées et fédérées, ces dynamiques peuvent déplacer le centre de gravité du pouvoir : des élites vers le peuple, des institutions fermées vers les espaces de vie, des rituels électoraux vers une démocratie active.

C’est là que se joue l’avenir du Cameroun : dans la capacité du peuple à ne pas attendre passivement le « bon candidat », mais à faire levier sur les contradictions du système, investir les interstices, inventer, construire, contester, transformer — jour après jour, territoire après territoire.

—

Le devoir de ne pas céder au cynisme

Il est facile, dans un pays fatigué, de céder à la lassitude. Facile de se réfugier dans l’ironie, le sarcasme ou le fatalisme. Mais ce cynisme, qui se déguise en réalisme, est la plus perfide des capitulations : il neutralise la volonté, ronge l’espérance, détruit la clarté des repères.

Le moment que nous vivons est une épreuve — pour nos institutions et pour notre intelligence morale et politique collective. Tenir, c’est refuser de réduire nos exigences, refuser de négocier avec nos principes, refuser de confondre l’urgence avec la panique, le compromis avec la compromission.

Comme l’écrivait Aimé Césaire :

« Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. »

in Discours sur le colonialisme (1950).

Ce n’est pas faire preuve de maturité que de renoncer à l’idéal ; ce n’est pas être adulte que de marcher avec les fossoyeurs en se disant qu’on les freinera plus tard. Le rôle des femmes et des hommes engagés n’est pas d’accompagner la chute, mais de tracer les lignes du relèvement.

Même dans l’ombre.

Même à contre-courant.

Même sans certitude de succès immédiat.

Même seuls.

—

Ma conviction : choisir le Bien, toujours

Refuser de choisir « notre diable préféré », ce n’est pas de la naïveté. C’est un choix stratégique, éthique et historique. C’est comprendre que :

• On ne bâtit pas une maison saine sur des fondations pourries.

• Le peuple ne doit jamais être condamné au moindre mal, mais appelé au plus grand bien possible.

• Un changement de façade sans rupture de logique n’est qu’un trompe-l’œil.

• L’éthique, la mémoire et la cohérence sont des armes politiques, et non des ornements.

Oui, le régime actuel est épuisé. Oui, la colère est légitime. Mais l’avenir ne peut être confié aux recyclés du système, aux gestionnaires de l’ancien désordre, aux architectes de la stagnation.

L’avenir appartient à celles et ceux qui, sans posture ni populisme, mais avec constance et droiture, tiennent la ligne.

Et cette ligne, c’est le Bien. Non pas le Bien comme perfection hors d’atteinte, mais comme direction, exigence, boussole collective. Choisir le Bien, c’est parier l’intégrité dans l’action, la cohérence dans l’engagement, la clarté dans la trajectoire.

Ce n’est pas fuir le réel : c’est s’y confronter avec lucidité, sans se renier.

L’élection est un moment. La transformation est un mouvement.

Ne sacrifions pas ce mouvement sur l’autel d’un instant trompeur.

Ne trahissons pas la mémoire de nos luttes pour une illusion d’alternance.

Refusons les diables préférés. Choisissons le Bien.

— Franck Essi, 30 septembre 2025

#CeQueJeCrois

#NousAvonsLeChoix

#NousAvonsLePouvoir

#LesIdéesComptent

#AllumonsNosCerveaux

Dans la même perspective :

L’élection est un moment, la transformation est un mouvement

Ne nous trompons pas d’horizon.

Ne pas confondre un changement de posture avec un changement de nature

Cameroun 2025 : Le changement, oui. Mais quel changement ?

Élections à venir au Cameroun : comment analyser les candidatures et leurs offres politiques ?