Par Franck Essi

—

Une ville suspendue à ses écrans

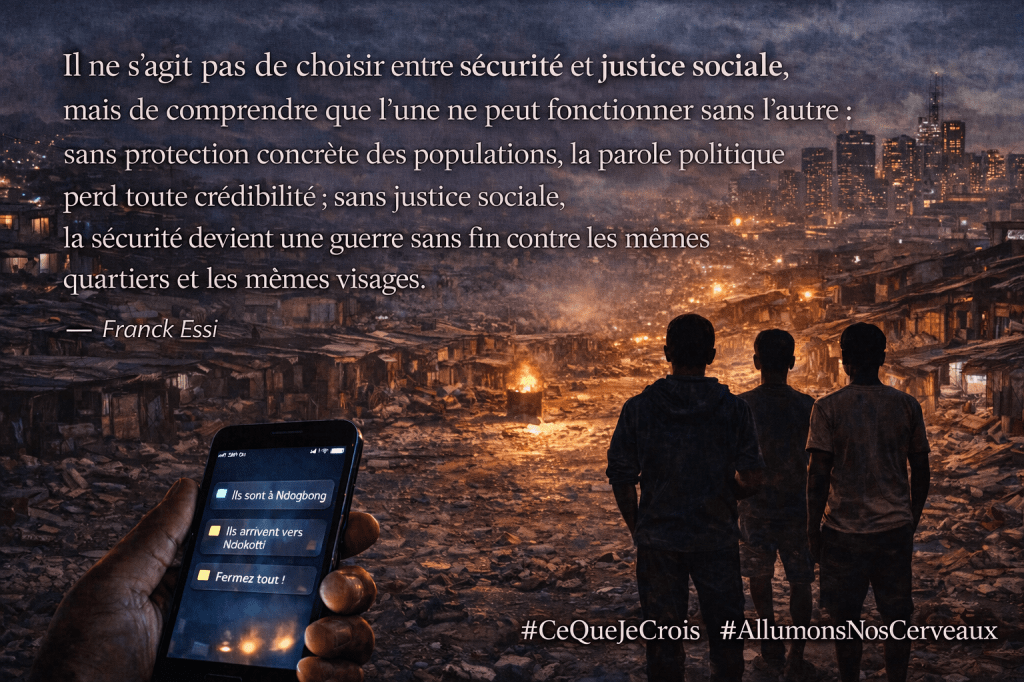

Il est un peu plus de vingt heures à Douala. Les messages se succèdent à une vitesse vertigineuse.

« Ils sont à Ndogbong. »

« Ils arrivent vers Ndokotti. »

« Fermez tout, ils descendent vers Deido. »

Des rideaux métalliques claquent. Des taxis bifurquent brusquement. Des groupes de jeunes observent les rues devenues soudain silencieuses. En quelques minutes, la peur s’installe.

Certaines images circulent, d’autres rumeurs se propagent. Peu importe ce qui est vrai ou amplifié : une partie de la ville bascule dans un imaginaire d’insécurité généralisée. Un mot surgit partout : « Les microbes ». Un mot qui rassure parce qu’il semble expliquer. Un mot qui simplifie parce qu’il évite de penser.

—

Nommer pour ne plus voir

Depuis fin novembre 2022, quand les premières bandes organisées ont commencé leurs raids dans les quartiers populaires de Douala, l’expression « microbes » s’est imposée pour désigner ces groupes de jeunes armés de machettes et d’armes blanches. Mais ce terme n’est pas seulement descriptif. Il est politique.

En appelant une partie de sa jeunesse « microbes », une société cesse de voir des individus. Elle transforme une question sociale en infection à éradiquer, en maladie urbaine à « nettoyer ».

Le mot vient du film brésilien La Cité de Dieu (2002). Il a d’abord été adopté à Abidjan après la crise post-électorale de 2011 pour désigner des bandes de très jeunes délinquants dont la violence rappelait celle des favelas brésiliennes. De là, il s’est propagé — comme une contagion — vers d’autres communes d’Abidjan, puis vers Douala, importé par mimétisme médiatique et populaire.

La métaphore est double : cinématographique et biologique. Comme les microbes pathogènes, ces jeunes sont perçus comme petits, invisibles, mais capables de ravages disproportionnés. Ils agissent en essaim, surgissent en grand nombre (souvent 20 à 100 individus), commettent leurs forfaits et disparaissent dans le tissu urbain.

Mais une métaphore peut devenir une prison mentale. Quand un groupe humain devient une maladie dans l’imaginaire collectif, la violence sociale trouve une justification morale. La déshumanisation devient acceptable.

—

Ma thèse : les « microbes » révèlent un pacte social brisé

Il faut poser la question autrement. Et si les « microbes » n’étaient pas une déviance de la jeunesse, mais le symptôme d’un État incapable d’intégrer sa propre démographie ?

Ce phénomène n’apparaît pas dans un vide. Il surgit dans une société où la jeunesse est nombreuse mais invisible, où les promesses de réussite sont omniprésentes mais rarement accessibles, où l’État est perçu comme distant dans le social et brutal dans le sécuritaire.

Les gangs ne naissent pas uniquement de la pauvreté. Ils naissent d’une rupture du contrat symbolique entre une nation et sa jeunesse.

—

Douala : vitrine économique, fracture sociale

Douala incarne l’ambivalence camerounaise. Ville d’opportunités pour certains, elle est aussi une ville de frontières invisibles pour d’autres. Dans le même espace urbain coexistent les boulevards vitrés de Bonanjo ou de Bonapriso et les ruelles densément peuplées de New Bell, Ndokotti, Bonabéri ou Deïdo, où l’accès aux services publics reste précaire.

Sur une population d’environ 4 millions d’habitants, environ 1,2 million ont entre 15 et 34 ans. Parmi eux, près de 250 000 jeunes se trouvent en situation NEET (ni en emploi, ni en études, ni en formation). Le taux de chômage des jeunes frôle les 30%.

Urbanisation rapide, quartiers périphériques saturés, infrastructures sociales insuffisantes : une partie de la jeunesse grandit dans un environnement où les signes extérieurs de richesse sont visibles mais où l’accès à cette richesse reste hors de portée. Cette proximité visuelle avec l’inégalité crée une frustration spécifique. La ville devient à la fois promesse et rappel constant de l’exclusion.

Ce n’est pas seulement une question de criminalité. C’est une question d’organisation de la ville.

—

Une jeunesse qui cherche à exister

Beaucoup des jeunes impliqués partagent des trajectoires similaires : déscolarisation précoce, rupture familiale ou abandon parental, absence de perspectives professionnelles. L’âge des « microbes » varie entre 8 et 27 ans. Ce sont pour la plupart des enfants vivant ou sillonnant les rues, désœuvrés, qui se sont constitués en bandes.

Dans une ville où l’économie informelle ne suffit plus à absorber la croissance démographique, certains trouvent dans les gangs une forme d’identité. Le gang devient une famille de substitution, un espace de reconnaissance, un moyen de rendre visible une existence ignorée.

Ce constat ne justifie pas la violence. Mais il empêche de la réduire à une simple déviance morale.

—

Le rôle central de la drogue et des quartiers « sanctuaires »

Le phénomène des microbes à Douala est intrinsèquement lié au trafic de stupéfiants. Le quartier de Makéa, dans le deuxième arrondissement, est souvent cité comme le foyer originel et une plaque tournante du trafic, d’où partent les raids vers d’autres quartiers comme Akwa ou Bonapriso. Makéa est à la fois le foyer de nombreux gangs, le lieu de résidence d’un grand nombre de leurs victimes, et l’épicentre du commerce de la drogue à Douala.

Les assaillants agissent souvent sous l’emprise de drogues dures (tramadol, « cailloux »), qui leur procurent le courage nécessaire pour commettre des violences extrêmes et aveugles. La drogue ne crée pas la violence, mais elle en accélère la mécanique : désinhibition, courage artificiel, escalade des actes.

Le conflit de Boko Haram et la crise anglophone, qui durent respectivement depuis 2012 et 2016, ont largement contribué à l’augmentation de la quantité de drogues trafiquées et consommées au Cameroun. Cela révèle une économie parallèle qui prospère là où l’économie officielle échoue. Dans cet espace, la violence devient une monnaie, un moyen de contrôler un territoire, de sécuriser un trafic, d’imposer une réputation.

—

La violence comme langage politique

Il serait trop facile de considérer ces jeunes comme une exception. La violence n’est pas seulement un phénomène de rue. Elle traverse aussi les structures politiques.

Au Cameroun, le premier auteur de la violence est l’État, selon des analystes locaux. Le non-respect des droits fondamentaux, le fort ancrage de la corruption dans le service public et le piétinement constant du citoyen ordinaire contribuent à construire une culture de la violence et la « loi du plus fort ».

Quand les institutions donnent l’impression que le pouvoir se conquiert par la force, quand la corruption semble plus rentable que l’effort, la société apprend que la loi du plus fort peut remplacer l’État de droit. Les jeunes observent. Ils comprennent. Ils apprennent rapidement que ce n’est pas le mérite ou le travail acharné qui permet d’obtenir le succès, mais l’argent ou la violence.

Les jeunes issus de communautés pauvres, vulnérables et marginalisées se sentent obligés de recourir à la violence pour obtenir une part du « gâteau national », car dans la réalité, ils ont peu de chances de trouver leur compte autrement. La rue ne fait alors que reproduire, à une autre échelle, des logiques déjà visibles dans l’espace politique.

—

Un État présent pour contrôler, absent pour accompagner

Dans les récits urbains, l’État apparaît sous une forme paradoxale : fortement visible lors des opérations sécuritaires, mais beaucoup moins présent dans l’accompagnement social. Présent pour réprimer, absent pour prévenir.

De temps à autre, la ville assiste à des opérations musclées : rafles, coups de filet, interdictions ciblées d’armes blanches, saisies de stupéfiants. Plus de 200 « microbes » ont été arrêtés lors d’une seule opération en septembre 2024. Autant de gestes spectaculaires qui ne s’accompagnent pas toujours d’un effort comparable sur le terrain de la prévention, de l’école, de la formation ou du travail social de proximité.

La police camerounaise ne dispose pas de ressources suffisantes et encore moins de formation pour faire face aux jeunes urbains délinquants, souvent consommateurs de drogue. La défaillance du système judiciaire a conduit à une perte de confiance vis-à-vis de la justice et à l’érection de la justice populaire. De nombreux délinquants parfois pris en flagrant délit se retrouvent souvent en liberté quelques jours plus tard.

Cette perception d’impunité alimente le sentiment que même quand ces jeunes sont arrêtés, ils s’en tirent à bon compte, puis reprennent leurs activités. L’absence de services sociaux structurés pour les jeunes, combinée à une réponse sécuritaire réactive, alimente une spirale où la violence devient une réponse à l’invisibilité sociale.

Une nation ne peut pas demander à sa jeunesse de respecter des institutions qu’elle ne voit jamais autrement que sous forme de menaces.

—

La déshumanisation : le danger invisible

Le mot « microbes » produit un effet immédiat : il simplifie. Mais il crée aussi une distance morale. Il rend acceptable ce qui serait autrement inacceptable : la brutalité collective, la justice populaire, la disparition du dialogue.

Le terme véhicule une image de maladie sociale, d’infection nuisible qu’il faudrait « éradiquer » ou « nettoyer », ce qui contribue malheureusement à déshumaniser ces jeunes aux yeux de la population et des forces de l’ordre. Or l’histoire montre que la déshumanisation est toujours le prélude à une escalade. Une société qui cesse de voir ses jeunes comme des citoyens finit par les traiter comme des ennemis.

—

Répression ou refondation ?

Face à la peur, la réponse sécuritaire semble évidente. Mais les recherches sur les gangs urbains démontrent que la répression seule renforce souvent la cohésion des groupes et radicalise leurs membres. Les travaux sur Abidjan montrent que les opérations policières, sans accompagnement social, font ressortir certains jeunes de prison plus violents et déterminés.

La sécurité est nécessaire. Mais elle doit s’accompagner d’une refondation sociale. Les approches durables impliquent des programmes d’insertion professionnelle, des espaces éducatifs et culturels de proximité, des dispositifs de médiation communautaire capables de reconstruire le lien social et de proposer des trajectoires de sortie.

Sans cela, chaque génération produira ses propres « microbes ». Il ne s’agit pas de choisir entre sécurité et justice sociale, mais de comprendre que l’une ne peut fonctionner sans l’autre : sans protection concrète des populations, la parole politique perd toute crédibilité ; sans justice sociale, la sécurité devient une guerre sans fin contre les mêmes quartiers et les mêmes visages.

—

Ce que les « microbes » disent vraiment de nous

Le phénomène révèle une vérité inconfortable. Une société qui célèbre sa jeunesse une fois par an — le 11 février — mais qui ne lui offre pas d’horizon le reste du temps, finit par transformer l’énergie démographique en frustration collective.

Ironie de l’histoire, un pays qui a transformé une date marquée par un plébiscite controversé et un lourd héritage de violences politiques en fête nationale de la jeunesse peine encore à tirer toutes les conséquences politiques de ce passé.

Les « microbes » ne sont pas une maladie de la ville. Ils sont un miroir. Le miroir d’une nation qui doute de sa capacité à intégrer sa propre jeunesse.

—

Quand une nation appelle ses enfants des « microbes », elle parle d’elle-même

Ne nous contentons plus de les appeler « microbes ». Car ce mot ne dit pas seulement ce que nous pensons d’eux. Il dit ce que nous pensons de nous-mêmes.

Il révèle une peur collective, une fatigue sociale, une difficulté à regarder en face les fractures sociales, les contradictions politiques et les promesses non tenues. Tant que la réponse restera principalement lexicale et sécuritaire, le pays évitera la question décisive : quel type d’école, d’économie urbaine, de justice et de participation politique est-il prêt à offrir à ces jeunes pour qu’ils n’aient plus besoin d’exister par la violence ?

Une nation peut choisir de voir sa jeunesse comme une menace. Ou elle peut choisir de voir dans cette colère un appel à reconstruire le pacte social.

La vraie question n’est pas de savoir comment éradiquer des « microbes ». La vraie question est celle-ci : Que devient une nation lorsque ses enfants cessent d’être son avenir pour devenir la peur qu’elle redoute ?

Et peut-être que le jour où nous cesserons de chercher des infections sociales, nous commencerons enfin à guérir nos propres blessures politiques.

Une jeunesse abandonnée devient une armée disponible.

Une jeunesse accompagnée devient une nation possible.

#CeQueJeCrois

#LesIdéesComptent

#NousAvonsLeChoix

#NousAvonsLePouvoir

#AllumonsNosCerveaux